Жемчужина Михаила Врубеля

Ярко горит личность Врубеля. Около неё

многосолнечного света. Много того, что нужно.

Хочется записать о Врубеле.

Н.К. Рерих

Говоря о людях искусства – живописцах, писателях, композиторах, – Н.К. Рерих одним понятием объединял их – «художники жизни». Оно объясняет это так: «Египтяне называли художников, ваятелей – «сенех», то есть «оживитель», «воскреситель». В этом наименовании явлено глубокое понятие сущности искусства…» ([1], с.13). «Художники жизни» как вбирают в себя достижение всех времён и народов, так и отдают свои накопления окружающему миру, становясь ветвями великого древа мировой культуры. Потому не столь важно, в какой стране родился тот или иной талант, задача его – служить «космическому могуществу духа», кратчайший путь к которому лежит через искусство.

М.А. Врубель. Автопортрет

Блок и Врубель, писал Н.К. Рерих, «имели свой самобытный, присущий только им стиль и способ выражения» ([1], с.33). Не случайно он соединял этих двух людей: оба имели глубинное тяготение к Востоку. Так, в одной из своих последних работ «Жемчужина» [1904, Государственная Третьяковская галерея (ГТГ)], Врубель явил себя тонким восточным мастером, и, как записал Рерих, ведь «этим путём могли мыслить иранские, индийские и китайские мастера» ([1], с.33).

Но художник Михаил Александрович Врубель родился не на Востоке, а в русской Сибири, в Омске, 5 марта 1856 года. Его предки со стороны отца: по мужской линии были выходцами из прусской Польши, по женской – варшавяне. Предки со стороны матери: по мужской линии – декабрист Басаргин, по женской – глава лифляндского сейма Краббе. От Басаргина – татарская кровь, о чём говорил сам художник: «Я вообще большой поклонник Индии и Востока, это, должно быть, Басаргинское татарство» [2] (здесь и далее слова Врубеля – курсивом. – Авт.). То есть Врубель нёс в себе польскую, немецкую, датскую, русскую и татарскую кровь.

С пяти лет Миша – с карандашом в руках. Семилетним мальчиком он посещает в Петербурге школу Общества поощрения художеств. Живя позже в Саратове, берёт уроки рисования у преподавателя местной гимназии. Затем школа рисования в Одессе. Окончив гимназию в 1874 году, Михаил поступил на юридический факультет Петербургского университета, одновременно посещал вечерние классы Академии художеств.

Университет Врубель окончил в 1879 году, ещё год пробыл в армии, а в 1880-м, в возрасте 24 лет, поступил в академию (в класс Павла Петровича Чистякова), где его работы были отмечены несколькими медалями. Во время учёбы Врубель с редким усердием пишет натуру, ориентируясь на классический рисунок, за что получает презрительную кличку «академиста». Но в академии популярные в то время преподаватели и вожаки молодёжи не могли оценить врубелевского рисунка, ибо восставали против «классики». Только Чистяков поддержал своего ученика в его стремлении впитать в себя «опыт веков».

В Чистякове Врубель увидел выражение своей «формулы живого отношения к природе», что, по его собственному признанию, изначально было в него «вложено». Чистяков, умевший возбудить в своих учениках любовь к ремеслу, сделался для Врубеля источником «живой воды», к которому он припадает, чтобы «хлебнуть подкрепляющего напитка советов и критики».

Молодой Врубель усиленно постигал мастерство рисовальщика и оказался в оппозиции к передвижникам. Живопись передвижников, писал он, представляла собой «вереницы холстов, которые смеялись над нашей любовью, муками, трудом». Они «не вели любовных бесед с натурой», а были заняты более всего тем, как запечатлеть свои тенденции, и в результате сводили искусство до «орудия публицистики». Этим они, по мнению Врубеля, отнимали у зрителя «то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развёрнутым печатным листом… Ведь это лучшую частицу жизни у человека украсть!».

Здесь Врубель не имел в виду таких мастеров передвижничества, как Репин или Суриков. Но ведь было немало таких, у кого персонажи кочевали из картины в картину, меняя только костюмы. Была бы социальной тема, а рисовать можно, используя «банальные тона, пошлые приёмы, дешёвую живопись», как отмечал художник Грабарь.

Вот и у Врубеля расхождения с товарищами по цеху возникли уже в раннюю пору его творчества. Что привело к этим разногласиям? Вероятно, такая ситуация была свойственна той переломной эпохе: ведь рождалось не только множество новых направлений, но и сами они дробились и разлетались, словно водяные брызги.

Если мы прочитаем письма Врубеля того периода к своему главному корреспонденту, его сестре – «дорогой Нюте», мы не обнаружим обычной для столь начальной поры «школьности», а найдём высказывания человека с совершенно сложившимися взглядами. «Но художник не должен стать рабом зрителя, – пишет он, – художник имеет своё самостоятельное, специальное дело, в котором он лучший судья». А вот и подпись Врубеля, характеризующая его: «твой беспутный, но только не в деле искусства, брат Миша».

В то время ведущей группой художников было «Товарищество передвижных выставок», которое в своё время пришло на смену «академизма» – направления, бывшего выразителем настроений дворянства и буржуазии. Новое направление получило название «передвижничества» потому, что его представители, ставя себе задачу стать ближе к народу, возили свои выставки по стране.

В свою очередь, заняв место в академии, отцы передвижничества скоро превратились в тормоз на пути более молодого художественного направления. В этой ситуации ими не воспринимались даже такие работы, как, например, «Девушка, освещённая солнцем» Валентина Серова. Всё, что находилось в стороне от устоявшегося понимания, было крещено ими «декадентством», иначе говоря, «упадничеством». Битвы разгорались нешуточные. Так, известный критик Стасов предал анафеме Репина за то, что тот пошёл преподавать в академию. И трижды проклял – за потворство «декадентству». Мир был возвращён только после того, как Репин вышел из общества «Мира искусства».

Врубель был тем художником, который не вписывался ни в одно из упомянутых направлений. Такие художники обычно существуют сами по себе, и их многие не воспринимают, потому что между ними слишком большой разрыв.

В книгах Учения Живой Этики можно найти немало разъяснений на эту тему. «Мудро наблюдать различные типы людей. Помимо расовых и классовых различий нужно усмотреть нечто международное. Различие качеств психической энергии лежит как меч между человечеством. Люди не признают причину, породившую в них ненависть и зависть. Они и не могли бы пояснить причину, ибо этот тип людей обычно вообще не знает о психической энергии. Для них эта энергия есть пустое, отвлечённое понятие. Но к ним особенно приложимо прозвище нищих» ([4], 549, с.6).

Разойдясь с современным ему передовым течением в искусстве, Врубель обращается к Рафаэлю. Он отрицает богоданность его письма и усматривает в его искусстве реализм: «Он глубоко реален… Реализм родит глубину и всесторонность…». И это обращение к прошлому, как и возрождение Врубелем забытой техники акварели, было принято ближайшим окружением художников за отсталость.

«Академичность» Врубеля была понятна Н.К. Рериху. Он считал, что «искание нового пути, без достаточного изучения старых авторов, без глубокой душевной работы не может дать ни одного яркого и оригинального блика в искусстве». Рерих относит Врубеля к людям огромного таланта: «Посмотрите, – писал он, – какой он тонкий рисовальщик! У него изумительная красота и тонкость рисунка». И это мастерство Врубеля-рисовальщика, считал Николай Константинович, на все времена сохранит имя художника «среди чутких и дерзновенных» ([3], Вып. 11, с.339). Рерих, сам художник, разделяя «высокую радость» Врубеля, понимал, что «середина никогда не примирится с его вещами». Так это и было на протяжении всей жизни Врубеля, и мы читаем об этом в работе Рериха, посвящённой Врубелю, чьё творчество можно было бы назвать крупной жемчужиной в короне русского искусства.

По отзывам в газетах и журналах можно увидеть, что имя Врубеля часто оказывается в паре с именем Рериха. Например, после очередной выставки картин журнала «Мир искусства», которую периодическая печать объявила «непонятным и декадентским безобразием», написано: «Подобно г. Врубелю, г. Рерих принадлежит к той категории художников, картины которых совершенно недоступны массе». Или ещё резче: «после безумия Врубеля – мазня Рериха!» ([3], Вып.11, с.148, 170). Понятно, что новое трудно воспринимается теми, кто сам не нов. Мы знаем, как Рерих ценил Врубеля, и не только его работы, но и Врубеля-человека. Ещё не будучи знаком с ним лично, он думал о нём с симпатией: «Говорят, он человек редкой чуткости и обаяния. Всё, что около него, тоже чуткое и хорошее» ([1], с.30).

После недолгого письменного обмена встреча художников состоялась. И, как писал Рерих много позже, встречи эти были особенными, беседы с глазу на глаз «бывали особенно содержательными», «жаль, что беседы во нощи нигде не были записаны. Столько бывало затронуто, чего ни в собраниях, ни в писаниях никогда не было отмечено». В этих одиночных беседах «вставал совершенно иной облик – самый ценный и неповторимый» ([4], с.346).

В подтверждение правоты Рериха можно привести и другие свидетельства о Врубеле, например, художника Серова, который учился вместе с ним у Чистякова. Он писал: «Дороги наши одинаковы, и взгляды как-то вырабатываются параллельно» ([5], с.39). Или сказанное о Врубеле художником Судейкиным: «За всю свою жизнь я не встречал личности более обаятельной, более сильной».

Автопортрет с жемчужной раковиной. 1905 г.

К сожалению, Врубель-человек не выдержал напора Врубеля-художника, и уже в 1898 году близкие люди стали замечать его «неврастеническое» поведение. В начале 1902 года болезнь стала видна уже всем, так что творческая работа Врубеля чередуется с пребыванием в психиатрических клиниках. В это время им были написаны такие выдающиеся вещи, как: «Жемчужина» (1904), «Портрет жены на фоне берёзок» (1904), её же портрет у камина, ряд автопортретов. И чем ближе Врубель приближается к своему печальному бессилию – слепоте и физической слабости, тем больше в его работе появляется изображений высшего, горнего мира.

Библия, в последние годы жизни ставшая настольной книгой художника, даёт к тому материал. А врубелевское понимание назначения художника – «иллюзионировать душу величавыми образами» – получило достойное завершение. Пророки, Серафимы, Предтечи живыми персонажами встают перед зрителями. Вот запись Н.К. Рериха о последнем его посещении художника в 1905 году: «Уже говорили о каких-то странностях, обозначившихся в его жизни. Помним, он пришёл довольно поздно вечером, и за чаем была беседа о новых задуманных картинах. … Вдруг Врубель примолк и насторожился. Спросили его: в чём дело? Он прошептал: «Поёт». Спросили: «Кто поёт?» – «Он поёт, как прекрасно». Мы встревожились, ибо была полнейшая тишина. «Михаил Александрович, да кто же, наконец, поёт?» Врубель как-то неожиданно остеклился: «Да, конечно, он – демон, поёт». При этом он спешно махнул рукой, как бы прося не мешать. Мы замолчали. Елена Ивановна, которая очень любила Врубеля, тревожно смотрела на меня, и так прошло значительное время. Наконец Врубель как-то особенно глубоко вздохнул. Настороженность пропала. Он поспешно поднялся из-за стола и начал совершенно прозаично прощаться, ссылаясь на поздний час» ([4], с.121).

Серафим. 1904–1905 гг.

Творческое созвучие Рериха и Врубеля заметили и некоторые благожелательные критики. Так, Сергей Маковский писал в журнале «Золотое руно» в апреле 1907 года: «Художник, которого невольно хочется сопоставить с Рерихом, – Врубель. Я не говорю о сходствах. Ни характером живописи, ни внушениями замыслов Рерих не напоминает Врубеля. И тем не менее, на известной глубине мистического постижения, они – братья. Различны темпераменты, различны формы и темы творчества; дух воплощений – един. Демоны Врубеля и ангелы Рериха родились в тех же моральных глубинах. Из тех же сумраков бессознательности возникла их красота». Относительно «сумраков бессознательности» позволим себе не согласиться, однако далее Маковский совершенно справедливо говорит: «Но демонизм Врубеля активен. Он откровеннее, ярче, волшебнее. Горделивее. На нём сказался гений Байрона, мятеж Люцифера. Отсюда – это влечение к пышности, к чувственному пафосу восточной мистики. Отсюда – острота движений, угловатость контуров и зной сверкающих красок. Символизм Врубеля переходит в религиозный экстаз». Далее автор весьма кстати приводит слова Метерлинка: «Мы видим себя вдруг у пределов человеческой мысли, далеко за гранями разума. Здесь необычайно холодно и темно необычайно, а между тем здесь – ничего, кроме света и пламени… Солнце полуночи царствует над зыбким морем, где думы человека приближаются к думам Бога».

Приведём ещё немного из сказанного критиком о Рерихе и Врубеле: «Оба они потусторонние… Нельзя постичь Врубеля, не вникнув в пламенную гностику его творчества. Но разве Рерих не гностик? Образы мира для него не самоценность, а только пластическое средство поведать людям некую тайну: древнюю тайну духа, сопричастившегося мирам иным…» ([3], Вып.111, с. 44).

Но вернёмся к жизни Михаила Врубеля. Проучившись в академии четыре года, он покинул её, получив в 1884 году приглашение художника и искусствоведа А.В. Прахова в Киев для реставрации церкви ХII века. В академию Врубель больше не возвращался, звание же академика получил в конце 1905 года, когда был уже безнадёжно болен и ослеп. Диплом за № 488 был выдан 15 февраля 1906 года. В тексте написано: «С.-Пб. императорская Академия художеств постановлением своим от 28 ноября 1905 года за известность на художественном поприще признаёт и почитает Михаила Александровича Врубеля своим академиком» [ОР ГРМ, ф. 34.1].

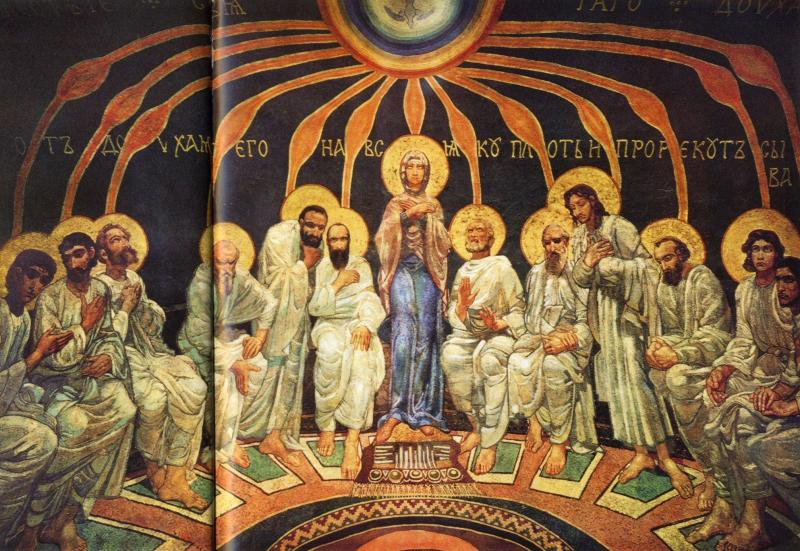

Кирилловская церковь в Киеве, где велись реставрационные работы, строилась в 1140–1179 годах князем Всеволодом Олеговичем и княгиней Марией Мстиславовной. Со временем храм претерпел сильные искажения и его начали реставрировать. В Киеве 28-летний Михаил Врубель попадает в окружение иных идей – вокруг себя он видит старину «матери городов русских», любуется древними византийскими мозаиками, проникаясь ритмами и формами давно забытых времён. По старым прорисовкам, сделанным когда-то по сырой штукатурке, он на месте слинявшей фрески пишет ангела-благовестника, придерживаясь прообраза мозаики киевского Софийского собора. Затем следует ряд самостоятельных композиций: «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Пророк Моисей», «Надгробный плач».

Сошествие Святого Духа на апостолов. 1885 г.

Свою первую большую стенописную работу «Сошествие Св. Духа» Врубель писал без предварительных «картонов», были только небольшие фрагменты прорисовок ноги или драпировки. Врубель работал над этой грандиозной росписью всего «около трёх месяцев». Аналогичной была и работа Микеланджело над потолком Сикстинской капеллы.

В той же церкви Врубель писал ангелов с лабарами, и леса были поставлены так, что он не мог видеть работу целиком в течение всего процесса. Как писал первый биограф Врубеля С.П. Яремич, почти все свои большие панно Врубель создавал часто даже без предварительного наброска, а прямо на многометровых полотнах.

В Киеве, по признанию самого Врубеля, у него произошло «обретение себя». И главным в этом событии стало его путешествие в Венецию в 1884–1885 годах для написания иконостаса Кирилловской церкви. Вот слова самого Врубеля: «Перелистываю свою Венецию, …как полезную специальную книгу, а не как поэтический вымысел. Что нахожу в ней – интересно только моей палитре», – писал Врубель. В Италии, на родине «королей живописи», внимание художника уходило вглубь времени, ему «брезжил» свет византийских мозаик со стен соборов в Сан-Марко и Торчелло. «Был я в Торчелло, – пишет он, – радостно шевельнулось сердце – родная, как есть, Византия. Посмейтесь над человеком, находящимся в стране Тициана». Отсюда и звучание его киевских работ напоминает средневековую ораторию, чьи ритмы, проникнутые древними византийскими мотивами, спокойны и торжественны. Это было влечение художника к фреске, стенописи, к тому изначальному, что он пытался выразить в своём творчестве.

«Из русских мастеров за два последних столетия никто так близко не подошёл к традициям древней стенописи, как Врубель», – писал замечательный исследователь творчества художника Н.М. Тарабукин (#[6, с.132).

По окончании работ в Кирилловской церкви Врубель попытался принять участие в росписи стен Владимирского собора в Киеве. Но безуспешно. Он не был принят своим окружением.

Современники Врубеля не понимали его искусства. В традициях, проявившихся в его росписях, они видели модернизм (по их аттестации – декадентство), не понимая, что Врубель творчески воспринял традиции, а не рабски покорился шаблону. Как писал Рерих, Врубелю «не дали размахнуться». Только в 1889 году ему удалось сделать орнаменты в арке против входа.

Действительно, Врубель не был церковным живописцем. Он стремился прежде всего к стенописи, а не к иконописи. В воспоминаниях его сестры есть такая запись: «…к религии его отношение было таково, что, указывая на работу, которая поглощала его в данное время, он сказал как-то: «Искусство – вот наша религия; а впрочем, – добавил он, – кто знает, может, ещё придётся умилиться». За событиями во Владимирском соборе последовала целая вереница отказов и неудач, к чему прибавлялся издевательский тон тогдашней критики. Такова была судьба художника. Но даже тот орнамент, что был сделан Врубелем во Владимирском соборе, не был проходящей работой. В нём художнику удалось «поймать интимную национальную нотку», которую он продолжит впоследствии в своих работах, связанных с русской тематикой. «Крылья художника – родная почва», – говорил Врубель. Он скучал, пребывая на чужбине. Даже из прекрасной Италии он писал сестре: «Сколько у нас красоты на Руси».

Роспись Кирилловской церкви не была случайным эпизодом в жизни Врубеля. Всё его творчество говорит о том, что он был художником больших поверхностей и, как никто, понимал законы стенописи. Существует серия его эскизов, сделанных для Кирилловской церкви, которые не получили своего осуществления. В его композиции «Надгробный плач», – если бы она состоялась, – «человечество увидело бы такой взрыв монументального искусства, которого русская стенопись не переживала уже по крайней мере с рубежа ХV–ХVI столетий» ([6], с.135). В непринятых к исполнению эскизах «Надгробного плача» Врубель показал себя художником исключительного замысла и такого художественного пафоса, равного которому можно найти только среди стенописцев Средневековья.

Надгробный плач

«Больно видеть всё прекрасное, сделанное Врубелем в Киеве, – писал Н.К. Рерих. – <…> Неужели, чтобы получить доступ сказать широкое слово, художнику прежде всего нужна старость?». И далее Рерих продолжает: «Что делать и зачем делать таким, как Врубель, среди толпы, среди всей тяготы, запрудившей наше искусство?..» ([1], с.30).

Видение пророка Иезекииля. 1906 г.

Весной 1901 года, пройдя 20-летний творческий путь, за год до болезни, стоя в Кирилловском храме перед «Надгробным плачем», художник сказал: «Вот к чему, в сущности, я должен был вернуться».

Стремление к декоративной живописи не ограничилось у Врубеля церковными работами. В своей жизни он выполнял заказы на декоративные панно в богатых особняках. Сделал несколько полотен для Нижегородской выставки. Писал декорации для театра Мамонтова. Вылепил декоративную скульптуру «Роберт и Бертран» для дома Морозова. Работал над майоликой в Абрамцеве и, наконец, расписывал талашкинские балалайки. Но при этом художник мечтал о большом, социально значимом искусстве, связанном с активным воздействием на жизнь.

Пророк. Эскиз. 1898 г.

Последний взлёт монументального стиля произойдёт у Врубеля уже во время болезни. В больнице он напишет «Шестикрылого Серафима» (1904), «Пророка» (1903–1904), «Голову Пророка» (1904). В 1905 году были сделаны акварели: «Иоанн Креститель», «Херувим» и «Видение пророка Иезекииля», которое хотя и осталось неоконченным, производит потрясающее впечатление мощью своего вдохновения. Больной художник на пороге слепоты создал одну из сильнейших своих работ.

Шестикрылый Серафим (Азраил). 1904 г.

В последние годы жизни Врубель много раз обращается к образу морской раковины, любуется ею и населяет сказочными существами, порождёнными формами самой раковины. Даже в складках платья жены на портрете «После концерта» видится отражение этой раковины. И даже на тех полотнах, где рассмотреть этого не удаётся, мы знаем, что это обязательно есть, потому что это – творческий принцип мастера. Вот потому Врубель, чтобы о нём ни говорили, остаётся высочайшим реалистом в классическом смысле этого понятия. Реализм его являл собой фундамент, который был надёжной опорой для другого его свойства – того, что Н.К. Рерих назвал «обычным волшебством» художника Врубеля.

Жемчужина. 1904 г.

Говоря о работе Врубеля «Жемчужина», Рерих имеет в виду путь художника, подсказанный ему самой природой: «Среди быстрых приливов нашего безверия и веры, среди кратчайших симпатий и отречений, среди поражающего колебания, на спокойной улице за скромным столом недели и месяцы облюбовывал Врубель любимые мотивы. В этой тихой работе искал он убедительное слово выразить волшебство сверканий природы – природы, далёкой от жизни людей, где и сами людские фигуры тоже делаются волшебными и неблизкими нам. Нет теплоты близости в дальнем сиянии, но много заманчивости, много новых путей, того, что так нам нужно. Этой заманчивости полны картины Врубеля. Более чем когда-либо, в ней подошёл Врубель к природе в тончайшей передаче её и всё-таки никогда не удалился от своего таинственного волшебства. Повторяю это слово, в нём есть какая-то характерность для Врубеля; в нём есть разгадка того странного, чем вещи Врубеля со временем нравятся всё сильней» ([3], Вып.15, с.67).

В 1890 году Врубель обратился к творчеству М.Ю. Лермонтова и им был создан «Демон» – главное произведение, определившее это направление. Как говорил сам Врубель, его демон – не тёмный дух, а «светлый», могучий дух творчества. Это «дух не столько злобный, сколько страстный, страдающий и скорбный, но при всём том дух властный и величавый». Может быть, это платоновский посредник между богами и людьми, который ведёт человека через страсти и смерть к познанию бессмертия и высшей красоты. В драме своего героя художник пытается разрешить центральную эстетическую проблему эпохи – «жертвенное и героическое призвание творческой личности, стремящейся подняться от видимой красоты к высшему совершенству» ([7], с.8).

«Я сейчас занят иллюстрациями к “Демону”», – писал Врубель сестре 20 марта 1891 года. Уже в этой ранней работе проступили все черты будущего мастерства художника: композиционная ясность при обилии деталей, простота исполнения с изысканным вкусом к подробностям и даже роковая для Врубеля незаконченность рисунка при наличии вполне отделанных частей. И при этом неприятие работы Врубеля окружением. Но, что бы ни говорили об этом герое Врубеля, как бы его ни трактовали, этот образ пройдёт через всю жизнь художника. А мы так и не узнаем, был ли это ангел-хранитель или коварный искуситель Врубеля…

В 1896 году он женится на известной русской певице Надежде Ивановне Забеле, что крепко связало его с миром театра и дало толчок к созданию многих полотен, декораций, театральных костюмов, скульптур. К этому времени относится появление его мифических персонажей – «Царевна Волхова» (1897–1898), «Пан» (1899), «Царевна-Лебедь» (1900). Но что бы ни изображал Врубель, будь то сказка или былина, в каждом присутствует высокая «правда», и с её позиции мы и должны будем говорить об особенностях мастерства Врубеля, на что обращали внимание и его современники, коллеги по цеху. «Таинственный голубой цветок живёт в этом чистом торжестве искусства. И достойно можем завидовать Врубелю. В такой зависти тоже не будет ничего нечистого» – так думал, так писал о Врубеле Н.К. Рерих ([3], Вып.15, с.67).

Манеру и процесс рисования Врубеля точно охарактеризовал художник Константин Коровин: «Когда он писал на холсте или на бумаге, мне казалось, что это какой-то жонглёр показывает фокусы. Отмерив размер, держа карандаш, перо или кисть как-то в руке боком, в разных местах бумаги наносил твёрдо черты, постоянно соединяя в разных местах, потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это». Вот ещё одно свидетельство Коровина: «“Ты знаешь костюм и убор лошади?” – спросил я, увидев средневековую сцену, которую он поразительно нарисовал. “Как сказать, –ответил Врубель, – конечно, знаю в общем. Но я её вижу перед собой, и вижу такую, каких не было…” Он мог рисовать пейзаж от себя, только увидев его одну минуту. Притом всегда твёрдо строил форму. Врубель поразительно рисовал с натуры, но совершенно особенно, как-то превращая её, раскладывая, не стремясь никогда найти протокол» ([8], с.18).

Этой манерой Врубель поражал своих московских друзей, ещё когда работал над иллюстрациями к Лермонтову: «Я видел, – писал Коровин, – как он остро, будто прицеливаясь или что-то отмечая, отрезывая в разных местах на картоне, клал обрывистые штрихи, тонкие, прямые, и с тем же отрывом их соединял. Тут находил глаз, внизу ковёр, слева решетку, в середине ухо и так далее, и так всё соединялось, заливалось тушью – и лицо Тамары, и руки, и звёзды в решетках окна. Он сам был напряжение, внимание, как сталь были пальцы. Он весь был как из железа, руки как-то прицеливались, делали удар и оставались мгновение приставшие к картону, и так каждый раз. Сам он делал, как стойку делает породистая легавая: вот-вот улетит дичь. Всё-всё, все восточные инструменты, костюмы были у него в голове» ([7], с.19).

Некоторые художники, как например Бенуа, находили такую манеру работы Врубеля «гениальничаньем». Хотя это было всего лишь хорошо забытое старое, когда в любой работе искусством называлось качество исполнительского мастерства. Ещё Крамской писал, что «искусство до такой степени заключается в форме, что только от этой формы зависит идея». Сам Врубель утверждал: «Форма – главнейшее содержание пластики». Никакая идея, никакой гениальный замысел не обретёт жизнь без «средства передачи».

Ещё одно «странное» свойство художника заключалось в том, что он, одарённый небывалой творческой силой, находясь в мире своих образов, постоянно ощущал «натиск восторга», что и было причиной, почему многие его произведения оставались незаконченными. Отсюда неудовлетворённость созданным, где каждая вещь была всего лишь этапом на пути беспрерывного совершенствования. В этом отношении Врубель оказывается близок ещё к одному гиганту Ренессанса – Леонардо да Винчи.

Тяготение Врубеля к высокой культуре сказывалось в его манерах и внешнем облике. Вот как описал внешний вид Врубеля один из его сотрудников по работе во Владимирском соборе: «…За моей спиной стоял белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой… Невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет… вот это-то в то время и могло меня более всего поразить… весь в чёрный бархатный костюм, в чулках, коротких панталонах и штиблетах… В общем, это был молодой венецианец с картины Тинторетто или Тициана…» ([5], с.13).

Вкусы Врубеля вырабатывались на искусстве прошлого. Современная ему живопись и современные художники его мало интересовали, он избегал общения с ними. Он не любил посещать выставки и галереи. В Третьяковку впервые попал в 42-летнем возрасте, и, как писала его жена, «все вещи, которые там есть, ему представлялись гораздо лучше, и что он очень разочарован». Сам Врубель утверждал, «что жил во все века: видел, как закладывали в Киеве Десятинную церковь, помнил, как принимал участие в постройке готического собора и вместе с великими мастерами Ренессанса расписывал стены Ватикана» ([6], с. 85). Не потому ли он чувствовал себя «как дома» во все времена и эпохи, которые ему доводилось изображать.

Некоторые исследователи творчества Врубеля относят такое проникновение к болезненным проявлениям, но, глядя на работы Врубеля, мы неизбежно усмотрим в этом явление иного порядка: это был дар, принесённый издалека. И этот дар давал ему возможность одинаково ориентироваться и в русско-византийских фресках, и в театральных постановках на темы ушедших эпох. Во всех своих работах Врубель был исторически точен и одновременно всегда оставался творчески свободным художником.

К этой особенности можно отнести и его вольное общение с материалом. Под его кистью возрождается забытая к тому времени акварель, он культивирует карандашный рисунок, работает пером, пастелью, углём. Часто одна работа у него содержит в себе разные техники. Так, итоговая для его творчества «Жемчужина» исполнена пастелью, гуашью и углём одновременно. Но ни материал, ни техника не были для Врубеля самоцелью, а всегда оставались лишь средством в руках мастера. Он был их хозяином, и это давало ему возможность, проникая глубоко в суть того или иного материала, извлекать из него те цветовые звучания, которые были нужны.

Творчество Врубеля – это не прекращающийся ни на мгновение поиск. Его манера рисования подвижна, как и он сам: не зря, наверное, его фамилия означает «воробей». Художник неизменно повторял, что «все его поиски исключительно в области техники». Но его новаторство встречало ещё большее непонимание, чем его традиционализм.

К этому добавим: Врубель был широко образованным человеком, что среди художников встречается нечасто. Он знал европейские языки и читал Гомера на древнегреческом. Сюда же надо прибавить латынь. Все эти данные были соединены и оплавлены горячей любовью к искусству. В порыве молодости художник называет искусство своей «супругой». «…Ты представить себе не можешь, Нюта, – пишет он сестре, – до чего я погружён своим существом в искусство: просто никакая посторонняя искусству мысль или желание не укладываются, не прививаются».

Само же искусство Врубеля было выстрадано в муках, и это отмечают все исследователи его творчества. Жизненный путь художника был трагичен. На протяжении всего творческого пути мы видим борьбу противоречивых сил. Неприятие его работ окружающими усугубило трагедию. Сюда же надо отнести бедность, отсутствие собственной мастерской, неудовлетворённость своими созданиями. Невозможно окончательно сказать, что послужило причиной его психического расстройства, но понятно, что тяжёлые условия его бытия сыграли свою роковую роль.

Однако прочность основы – жизненная правда – оставалась всегда при нём. Так, доктор Ф.А. Усольцев, который лечил Врубеля, заметил, что каждый из нанесённых на бумагу рисунков Врубеля был вполне реальным и не обнаруживал признаков болезненного восприятия натуры. Его творчество во все периоды оставалось здоровым, несмотря на болезнь. А в те светлые периоды, что посещали Врубеля, он творил особенно плодотворно. Болезнь проявлялась в другом – в бесконечном переписывании полотен, на которых один образ быстро сменялся другим.

Наблюдения Усольцева подтверждает Валерий Брюсов, чей портрет Врубель писал, уже будучи тяжелобольным. В своих воспоминаниях Брюсов пишет, что, даже когда во всех движениях художника было заметно явное расстройство, «едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она приобретала необыкновенную уверенность и твёрдость. Линии, проводимые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нём всё. Человек умирал, разрушался, мастер – продолжал жить» [8]. Вот и теперь, уже больной, он выполнял утверждённый когда-то им постулат: «Форму выполнять приходится не дрожащими руками истерика, а спокойными – ремесленника». Как верно заметил исследователь творчества Врубеля: «Болезнь сломила индивидуальность человека, но она была беспомощна перед волей многочисленных поколений художественного прошлого, именем которых в значительной мере творил художник» ([6], с.152).

И кто лучше мог понять суть творчества Врубеля, как не поэт Александр Блок, сказавший в речи памяти Врубеля: «Путь к подвигу, которого требует наше служение, есть – прежде всего – ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который живёт ещё в сожжённой душе». Об этом же говорил и Врубель ещё в самом начале своего пути: «Забыть, что ты художник, и обрадоваться тому, что ты прежде всего человек».

Сказать о Врубеле всё самое главное не удалось ещё никому. Но тот, кто наиболее глубоко проник в тайну Врубеля, – это Рерих: «У нас так мало художников со свободной душой, полной своих песен» ([3], Вып.11, с.399). «Чувствуется всем существом, сколько ещё недосмотрено, сколько нового ещё можно найти. Хочется жить с ними. Хочется видеть их и утром, и вечером, и в разных освещениях. И всё будет новое. Сами прелести случайностей жизни бездонно напитали вещи Врубеля, прелести случайные, великие лишь смыслом красоты» ([3], Вып. 15, с.67). «Врубель сгорел для творчества. Ради прекрасных произведений принёс он великую смертную жертву. Память о Врубеле будет расти. Его творчество в будущем оценят гораздо лучше, гораздо глубже, нежели сейчас. Будущие люди поймут настоящие размеры его таланта. Будет всегда свежа о нём память [Курсив Рериха]. И там, где нам ничего не известно, вознесётся по заслугам дух Врубеля, и ради его великой жертвы искусству будут ему легки, будут ему светлы его новые пути» ([3], Вып. 15, с.68).

В его «Жемчужной раковине» всё так реалистично и в то же время сказочно-волшебно. Если доведётся, посмотрите настоящую раковину-жемчужницу, створка которой походит на собранную лодочкой ладонь, внутри которой находятся как уже созревшие, так ещё и не совсем оформившиеся жемчужины. И как же они похожи на те женские фигурки, которых Врубель изобразил в своей раковине. По поводу этой работы сам Врубель сказал: «В каждой вещи должна быть часть, крайне реалистически исполненная; это должно быть как бы камертоном для всей картины». Такое соединение фантастического сюжета и высокой «жизненной правды» присущи мастерской самой природы, где эти два принципа часто сливаются воедино, порождая новую жизнь. Такому подражанию природе Врубель дал своё объяснение: в основе всякой красоты лежит «форма, которая создана природой вовек. Она – носительница души, которая тебе одному откроется и расскажет тебе твою». Это означает, что не художник толкует природу, а природа рассказывает ему о себе. Такова философия «Жемчужины» и всего творчества Врубеля.

- Ваши рецензии