Югендстиль XXI века1

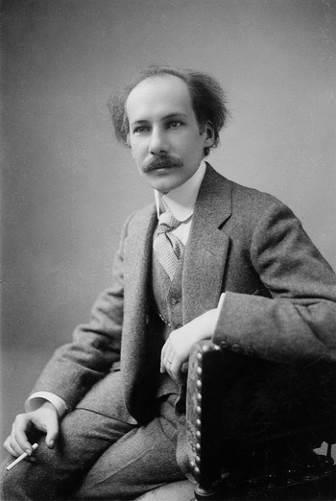

Герман Обрист «Движение». 1914

«Модернизм» – французское название для стиля искусства, родившегося в странах Запада в середине XIX века и господствовавшего на рубеже XIX и XX столетий. Это название использовали в России Серебряного века, и используют до сих пор искусствоведы. На севере Европы и в Америке он назывался «югендстиль», то есть «молодёжный» стиль искусства[1]. Это название по-своему более выразительно и отражает то, что этот стиль привнёс в культуру.

А что с нынешним модернизмом – по прошествии 100 лет? Чем увлекается нынешняя молодёжь, в каком направлении тратит свои силы? В 70-х годах ХХ века популярным стал панк-рок, который пришёл к нам из Америки и Англии, а уже в 90-е в нашей стране стал постепенно занимать господствующее место в молодёжной культуре. Интересно было бы понять, что это за явление? Связано ли оно с модернизмом? Или это часть хай-тека и рекламного искусства, сменившего модернизм, когда все достижения прошлой культуры идут на использование в коммерции и перестают играть самостоятельную роль в культуре?

Молодёжь – это свежие силы, порыв, романтика (какие бы ни были вызовы жизни), желание подвигов и определения своего места в жизни страны, а может (глобализация) – и человечества. Модернизм 100-летней давности на русской почве – это неоромантизм, который многие современники, сравнивая с романтизмом ещё на 100 лет раньше (с романтизмом наполеоновских времён), называли «декадентством», то есть «упадком» романтических настроений[2]. Художниками этого направления было покончено с иллюзиями, они начали понимать, что реально принёс капитализм после ожесточённой, революционной борьбы романтиков с монархиями Европы. Они осознали, что искусству предстоит борьба за выживание и поиск места в новом строе «чистогана и выгоды».

Кратко история этого направления: Делакруа, Гейнсборо, наши «передвижники» – это ещё романтики, с революционным пафосом и стасовской тематикой живописных полотен. Хотя уже – с большим вниманием к выразительным средствам, экспериментирование с которыми и открыло век модерна. Дальше – популярным становится так называемый «формализм» (по в целом верной аттестации советского искусствоведения[3]). А дальше поиск новых средств выражения в искусстве: движение, начатое Ван Гогом во Франции в середине XIX века. Сначала – формализм импрессионистов, потом – экспрессионистов, потом – авангардистов. И всё – под лозунгом символизма, вместо классической (академической) образности, желание не фантазий, а космической «правды».

Связь искусства с религией ослабла вместе с падением феодализма, а значит и делать ставку на эстетическую чувственность меньшинства (по оптимистической оценке Честертона – «половины населения», которая родилась поэтами), на их интуицию «божественного Света», больше не было смысла. Мистика стала уступать увлечению магией (спиритизмом) и гипнозом. Фрейдистские инстинкты, греховные (по аттестации религии) эмоции – взяли верх, а поэтому «просветления» человечества художники стали искать «на чужой территории», среди истин науки, отбросившей дух и занимающейся только материей.

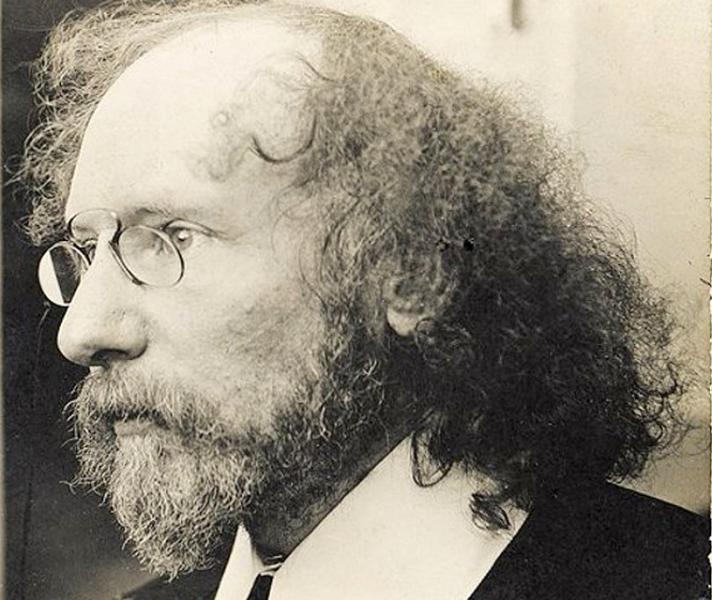

Хосе Ортега

В это же время родилось рекламное искусство – главное направление постмодерна, которое воспользовалось модернизмом и всеми направлениями классического искусства «чувствительными струнами», так называемых «масс». Господство их пристрастий и настроений в эпоху либеральных идей замечательно охарактеризовал в «Восстании масс» немецкий культуролог испанского происхождения Хосе Ортега[4]. Кто массам дал эту власть? Гоняющиеся за их потребностями капиталисты, у которых быстро деградировали собственные потребности совершенствующихся личностей. Все вдруг захотели простых телесных радостей, среди которых семейное счастье чуть ли ни вышло на место «самых высших, духовных ценностей». Такая «духовная атмосфера» Европы и Америки привела в середине ХХ века к замене церквей «психоаналитическими консультациями», а потом – к началу XXI века – и к агрессивной идеологии ЛГБТ.

Современный человек с детства окружён рекламой, и у него всё мышление состоит из забавных картинок и «приколов» на тему еды, питья, модных «шмоток» и автомобилей. У кого-то это вызывает протест, но таких среди молодёжи немного. Молодые люди привыкли собирать мысль из отдельных, ярких впечатлений. Использовать вместо связных предложений речи зрительные и речевые коллажи. Литература в искусстве незаметно уходит на второй план, уступая место кино, а точнее – видеоряду. Но главное – лавина новых выразительных средств, которые (уже в наше время!) начали осваивать массы, главным образом через компьютеры (гаджеты), затмив их способность к обычной, повседневной коммуникации.

В конце концов связная речь – это суть коммуникации, а предложения речи – это кванты мысли. Выразительные средства заслонили смысловые задачи не только искусства, но и жизни. А общий денежный эквивалент всех смыслов без исключения и массовая им увлечённость отправили их «на второй план» жизни (а у большинства – просто «стёрли» из сознания). Справка из интернета: это средства самовыражения, которые не заменяют целеполагания и не отражает космических стремлений человека, которым служит – или «должно служить» – искусство.

Стоило бы упомянуть в связи с коллажной подачей (самых разных – бытовых, научных, художественных) идей и о мировом (и советском!) андеграунде, в каком-то смысле продолжающим модернизм и относящемся больше к нему, чем к постмодерну. По крайней мере в смысле «слабого стиля»[5], как окрестили его искусствоведы из-за незавершённости и незаконченности произведений. В наше время – это спонтанные «в поисках смысла» произведения, созданные без профессионализма и академических традиций.

Андрей Белый

Если пояснить «слабый стиль» на примерах поэзии русского Серебряного века, то это – поэмы А. Белого из цикла его «Симфоний», в которых ритм несколько раз «ломается». Это вдохновило ищущего своих путей в искусстве молодого Маяковского и стало основой поэзии авангарда.

Другой пример – это стихотворения А. Блока много раз, целиком переписываемые им (вместо редактирования, как это делал Пушкин) в поисках «единственного варианта», который он помещал в сборники. Поисковые варианты вошли в полное собрание сочинений Блока, приоткрыв нам его творческую мастерскую.

Сергей Есенин

А Есенин просто писал много стихов, большинство отбрасывая (т.е. вообще не сохраняя неудачные варианты). Этой манере «выражать только боговдохновенное» в наибольшей мере отвечает верлибр (так называемый «белый стих»), который предполагает многократное (и гибкое) изменение ритма на протяжении произведения. Он предложен Верленом, одним из лидеров французского символизма. В Серебряный век этому открытию в наибольшей мере следовал очень популярный среди гимназистов конца XIX века Надсон, а В. Брюсов и К. Бальмонт больше следовали А. Рембо и С. Малларме. Эта манера распространилась и на другие искусства. Написание развёрнутого текста «от целого», не заботясь «о деталях», часто их даже не прописывая.

Наш знаменитый мастер модерна В. Серов назвал творчество в этом стиле «искусством подмалёвок», отвергающих работу, которую можно отнести к «ремеслу», или бегло сделанным наброскам.

Валентин Серов

В литературе философского характера (а искусство Серебряного века всё целиком имеет философский характер!) – это В. Розанов и Д. Мережковский, для которых характерны записи-фрагменты дневникового характера. Ярче всего стиль модерн отражён в «Опавших листьях» Розанова. Это сборник случайно пришедших мыслей по самому разному поводу. Художники Серебряного века понимали недостатки своего творчества и много дискутировали на эту тему в «Башне» Вячеслава Иванова. Именно там родился так называемый «акмеизм», эталоном которого стали стихи Н. Гумилёва и А. Ахматовой. Так их понимал П. Флоренский, «акмэ» по-гречески – мужчина в расцвете сил (в возрасте 45 лет), т.е. на «пике» своей материальной формы.

Вячеслав Иванов

Создание акмэ-формы в символистском искусстве того времени уже не обходится без элементов ремесла. Как говорила М. Цветаева, яркая его представительница: «Я знаю, что Джоконда – дело рук». К шедеврам акмеизма можно отнести и короткие рассказы А. Чехова, как бы он сам ни сторонился модернизма (из-за его философствования и богоискательства).

Марина Цветаева

Недовысказанность характерна для этого направления из-за «краткосрочности озарений», а также «запрета на ремесло», принятый за норму в искусстве ещё романтиками (которому, к их чести, сами они ещё не следовали). Вообще-то это то, что оказалось провозглашённым Ван Гогом «символизмом в искусстве». Он его понимал, как вихрь вдохновения сверху (от Бога), организующего имеющийся перед художником материал его профессиональными действиями (его проф-активностью). Он преобразует материю физического мира полубессознательными действиями художника, опираясь на приобретённые им навыки. Вот что представляет собой «отключающий разум» механизм озарений! Но и использующий тот «разум», который есть у творца, наработанный им к моменту озарения. Отсюда и увлечение художников-модернистов философией «для совершенствования разума» в свободное от вдохновения время! На этой «ниве» поистине титанически потрудился А. Белый.

Винсент Ван Гог

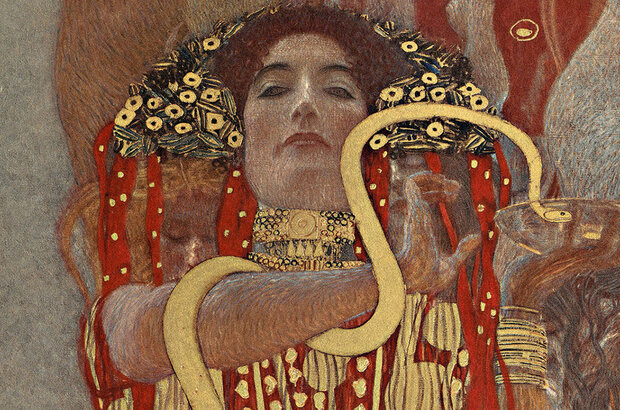

Показательно в этом отношении творчество австрийского лидера модерна Густава Климта[6], который оформлял интерьеры как классический художник (как ремесленник), а в творчестве позволял себе свободное выражение духа, очень близкое к Эросу. Это своего рода «исключение труда» из творчества, а точнее – отодвигание имеющихся, наработанных ремесленных навыков в процессе творчества в бессознательную сферу! Опасный путь «спонтанности» художественных проявлений, как бы «потворствующий лени». К итоговому «целому» обычно путь лежит через труд «над подмалёвками»: чудес не бывает! Но знают об этом далеко не все, кого посещают музы.

Густав Климт «Медицина»

Озарения «ложатся» только на подготовленную трудом почву, на уже имеющиеся (заранее выработанные) навыки, на сложившиеся автоматизмы, то есть на условные рефлексы. И даже лучше укоренённые – «по карме» или «вторым рождением» – в инстинкте, подкреплённые им. Тогда интуиция «сразу проходит» до него, и мы повторяем первобытного человека с неразвитым сознанием, но баловня Космического Разума, то есть повторяем «символизм мифологической эпохи». Однако символизм в искусстве сначала мыслили «приходящим снизу» (от «Чёрной мадонны» тамплиеров), а не «сверху» (от Богородицы или оплодотворившего Её Святого Духа).

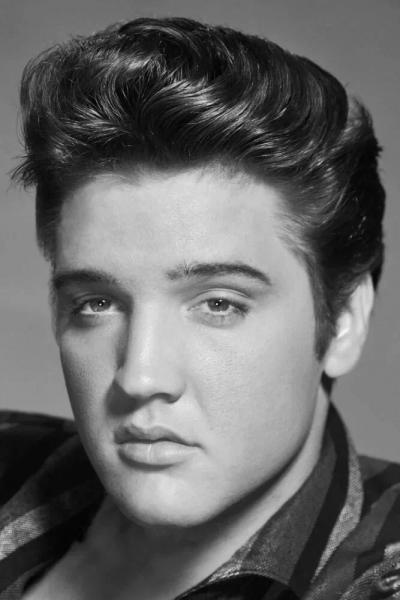

В модернизме как таковом господствует лозунг: пусть в творчестве всё складывается так, как получилось по судьбе! В соответствии с ним в ХХ веке начало бурно развиваться исполнительское творчество. Тот же лозунг нашёл своё место в американском джазе[7], когда певцы и музыканты «на потребу публики» редактировали «на ходу», во время исполнения популярных мелодий и песен. Это происходило в барах и ресторанах или на танцплощадках, что привело в середине ХХ века к направлению рок-музыки – гениальному открытию Элвиса Пресли.

Элвис Пресли

Рок-направление в музыкальной культуре можно определить как танцевальную музыку – как аналог вокальной музыки, только «танцуют» не голосовые связки, а всё тело. Но в классическом танце характер движений тела определяет ум, а в рок-музыке? Мозжечок! Рок-музыку достают, как говорят многие, «из спинного, а не головного мозга». Снизу (из тела), а не сверху (из души). Но мозжечок не отменяет головной мозг и кору больших полушарий. Открытие Э. Пресли не ограничилось танцплощадками, оно захватило и гениальных композиторов, которые положили начало жанру рок-опер и мюзиклов. Достаточно привести пример шедевра электронной рок-музыки оперу «Иисус Христос – суперзвезда» Эндрью Ллойд Вебера.

Эндрю Ллойд Уэббер

Всё это относится и к популярным до сих пор Цою, Гребенщикову и Башлачёву, а также близко примыкает к Шевчуку, хотя в его рок-композициях есть явные нетривиальные новации, которыми не очень богаты другие популярные произведения. Эта преемственность берёт начало от наших «бардов», от «гитарного сопровождения» к песням Высоцкого и от «трёх аккордов» из музыки к мастерски написанным вокальным стихотворениям Окуджавы, а в конце концов к рок-операм Алексея Рыбникова или рок-эстраде Александра Градского. Рок-опера «Юнона и Авось» Рыбникова на авангардные стихи Вознесенского обрела заслуженную мировую славу. Всё это близкая к американскому фольклору рок-культура – вперемешку с джазовыми обработками популярных мелодий, где уже налицо исполнительский профессионализм. Градский мотивировал свой интерес к рок-музыке «магией» в певческой практике, отработанной за ХХ век в англо-язычной эстраде и отсутствующей в советской, ориентировавшейся на классическое музыкальное сопровождение. Опыты Градского с его «оперным голосом», привносящие магию в рок-направление, блестяще им продемонстрированы в песнях к фильму Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых».

Александр Градский

Что же касается мэйнстрима в модернизме (как таковом, то есть веком раньше), то это была попытка вывести в искусство массы, способные только к эмпирической чувственности. Сброс не потраченных на действие и разговор эмоций (так называемый «катарсис»), в котором человек нуждается, но лишает его работу разума, то есть бессознательной мысли, постоянно присутствующей в психике человека из-за связи с Космосом, даже когда он этого не осознаёт. Это поясняет структурализм (М. Фуко и К. Леви-Строса) и гештальт-психология[8]. Синкреты мысли (мысль из коллективного бессознательного) проявляются у человека в воле, в дисциплинированном поведении и осмысленной речи.

Этой психологии отвечает философия холизма, распространившаяся в европейской культуре в последние десятилетия ХХ века в науке и искусстве, а также в эзотерике, мифологии и религии. Холизм – это попытка отмены понятийного мышления, замены его «чувственными целыми» образов и представлений. Холизм – вариант символизма, обратной мифологизации философии при общем «одичании» социумов. Мышление или дедукция (свойственные научному мышлению «обоснования») как таковые основаны на универсалиях, как это представлено в Логике Гегеля (или в Арканах Каббалы). А тут (в коллажах) – логика сложения дедукции из ассоциативных цепочек представлений, построенных на локальных осознаниях (абстрагировании), добытых из памяти активным воображением, переходящим в буйство воображения и фантазию, когда мы покидаем науку и вообще почву традиционной европейской культуры.

Например, расцветший у нас в перестройку и продержавшийся до конца века так называемый панк-рок (или левацкая ком-вера и вера нац-болов), когда музыканты просто ритмически извлекали хаос громких звуков из бас-гитары и духовых инструментов, перемежая их «звуковые атаки» паузами или «проигрышами», то есть каким-то простеньким, мелодическим аккомпанементом.

Для этого находили заброшенные помещения, наспех оборудовали что-то вроде сцены и огораживали место для танцплощадки. На стены вывешивали афиши с именами известных западных рок-музыкантов, вкривь и вкось размещали лозунги и обрывки рифмовок собственного изготовления. Бешено плясали и снимали про эти «шабаши» видеоролики. Егор Летов (рок-группы ГРОБ, Гражданская Оборона) одним из первых прославился на этом поприще[9], да и молодой Захар Прилепин включился в это движение[10] и даже стал знакомить с его направлениями телезрителей в начале 20-х годов XXI века.

Всё это нашедший «свой рынок» городской фольклор капиталистических мегаполисов, постепенно вытеснял все виды традиционного искусства, кроме кино и анимэ. Везде – отсутствие профессионализма, оставленные черновыми наброски произведений («подмалёвки»), набор несостоявшихся мелодий и ритмов, несущих по вдохновению (спонтанно, ситуационно) пришедшие слова: может быть, не лучшие, не уместные к получившемуся стиху как целому. Да и есть ли «чувство целого» у нынешних поэтов? Ритм и даже тема меняются несколько раз в одной песне (например, у Цоя, да и у Гребенщикова). Вся эта страстная «любовь к музыке» представителей и поклонников андеграунда объясняется «неумением думать» (и «желанием танцевать»!) массового потребителя рекламной продукции и, по необходимости, молодёжи. А она, если и способна думать, должна, опираясь на традиции в культуре социума, ещё этому научиться. А можно ли сейчас опереться на какие-либо традиции молодым людям, со школы попадающим на улицу? Преподавание-то – либо устарело, либо никуда не годится по качеству, по отношению учителей не только к ученикам, но и людям вообще. Сейчас доминирует «торговля знаниями» со стороны учителей в виде «услуг», покупаемых родителями учеников.

В нынешних школах отсутствует культ учителей, как это было в Европе XIX века (и в «довоенной Европе» ХХ века) или в СССР, а модной точкой зрения на учителей в обществе является «услуги по образованию», когда учителями командуют ничего не смыслящие дети и в той же степени необразованные родители предшествующих, уже лишённых образования поколений. Что касается Америки и «Европы, куда пришла Америка» после Второй мировой войны, то там «усилия по обучению» (чему-то, кроме спортивных игр) отошли в прошлое в начале 60-х годов ХХ века вместе с увлечением Биттлсами и Ролинг Стоунс. Как раз тогда получил распространение хард-рок и стиль хэви-металлс в рок-музыке. Это агрессивность в поведении и речи, спонтанность проявлений («прямое действие» Хосе Ортеги).

Стоит особо подчеркнуть, что пошло всё это из Америки, от практики общеобразовательных школ, противопоставленных «элитным». И хотя принцип у тех и других всё тот же – «услуги», но в «элитных» школах в получении качественного образования заинтересованы богатые родители и на него мотивированы ученики, понимающие, что им предстоит сделать карьеру. К нам эта подмена в воспитании и образовании пришла в 80-е, а в 90-е стала повседневной практикой. Считается, что такой подход к обучению «оправдан в бизнесе», поскольку им поддерживается всякая инициатива. Правда, в обществе потребления и бизнес понимается, главным образом, как успешная торговля чем-то «кем-то уже произведённым» или «украденным», то есть менеджмент, а не творчество организаторов производства и самих производителей. Даже в шоу-бизнесе, где бизнесмен вроде бы имеет дело с творческими личностями, менеджер (продюсер) отыскивает и продаёт широкой публике «готовое», не им созданное. Капитализм специально предназначен для пралайи, когда общество не воспитывает человека (да и разучается образовывать, «просвещать»), а пользуется «врождёнными» его качествами, опирается на его итоговые кармические накопления по всем воплощениям в 5-й Расе.

А для чего (по мнению нынешнего массового человека) нужны специальные знания и квалифицированный труд? Всё для тех же заработка и места в обществе, которое определяется материальным достатком: «личной собственностью», с середины ХХ века враждебно относящейся и к «частной собственности», из-за чего молодёжь с таким «либерально-демократическим» настроем «на свободу» и якобы – «против насилия», часто называют «левыми коммунистами». Называют, конечно, противники коммунизма, который в своём исходном «правом» варианте – за образование, за труд и трудовую дисциплину. А главное – за деятельность «не за страх, а за совесть», и «со смыслом, а не из-за заработка». Сейчас таких людей неправильно называют «волонтёрами», тогда как «левые» противники частной собственности избегают не только службы в полиции или армии, но и любых видов труда и живут «на пособия», то есть не хотят иметь дело ни с какими «средствами производства», ни с какими «орудиями». В своё время таких горе-коммунистов называли «люмпен-пролетариатом».

Панк-рок демонстрирует нелюбовь к обучению наряду с потребностью в самовыражении у молодых людей. И эти – как и многие другие – особенности молодёжи выходят сейчас на первый план, когда власть ни к чему не обязывает и ничто не заставляет делать. Конечно, «не умеющий думать» массовый человек «желает танцевать» только в юном возрасте, а позже он так или иначе склонен к домашнему уюту или иному варианту комфорта. Но чаще всего – сидит у стойки в баре или слоняется по кабакам. Это когда у него появляется «немного свободного времени» для отдыха, а всё остальное время занимают «заработки». Такой стиль жизни появился в середине ХХ века после Первой мировой войны и его «прорекламировали» герои Ремарка и Хемингуэя. Этот стиль жизни отвечает в настоящее время стилю панк-рок в искусстве. А как же «кантри», род фольклора в провинциальной Америке ХХ века, перенесённый на нашу эстраду приятелем Градского Буйновым? А наш деревенский фольклор или фольклор российской провинции? Он постепенно возвращается с СВО в эстраду с советскими песнями, в том числе периода Гражданской и Великой Отечественной войны. Возвращается с явной склонностью к «ретро» и мало затронутый новациями.

Кто такие панки 90-х в России? Их можно легко идентифицировать по внешним признакам. В носу заклёпки, лицо и тело агрессивно татуированы, одежда намеренно небрежная, экспрессионистская – из лоскутов, стрижка – чёрте какая с чёрте-какой окраской. Хотят проявляться, но мало что знают и не желают ничему учиться. Пользуются теми средствами, которые находят в торговой сети. Поэтому и панк-рок у них (вдохновлённое хард-роком и хэви-металлом продолжение массовой культуры предшествующих десятилетий) – это сопровождение слабо элементно организованных танцев (разве что с вкраплениями брэйк-данса, которые выводят на экстрим, короче – на спорт, на физическую культуру вместо духовной), больше напоминающее шум с регулярно акцентированным ритмом. Музыки они не знают, на инструментах играть не умеют, рисовать не умеют, как и строить, а потому либо пользуются готовыми помещениями, либо сооружают конуру из подходящего мусора, главным образом, для спанья в ночное время и торговли в дневное. Но там же они и «творчески» проявляются: танцуют, поют и музицируют на чём придётся. Всё это было на Западе (в США и странах Европы) ещё со второй половины ХХ века.

Ну а набирающий всё большую популярность с начала XXI века рэп или сольная артистическая мелодекламация на произвольные темы, заменяющая пение? Рэп-бормотание можно слушать и под «тишину», не только под музыку. Что это за новое направление в городском фольклоре? Можно ли его назвать «родом джаза», а сами рэп-тексты – продолжением верлибра в области стихосложения? Если разобраться и продолжить сравнение современных направлений искусства с модернизмом, то рэп похож на верлибр, но от «белого стиха» символической поэзии отличается явными рифмой и ритмом. Исполняется обычно под ритмическую музыку, но может быть и без музыки или под любую мелодическую музыку самого простого строения.

Начиная с 90-х годов в увлечениях молодёжи конкурируют панк-рок и рэп. В 90-е рэперы дрались с панк-рокерами, а сейчас мирно сосуществуют. Рэперы более агрессивны, а панки – мирные и похожи на кришнаитов, хотя одеваются так же, как скин-хэды (нацики), но нациков не любят (особенно со времени нынешней СВО). Тем не менее, современная музыка – это панк-рок, как было и в 90-е. Панки – протестное по отношению к существующей культуре движение: социальный протест у молодёжи никто не отменял. Ролинг-стоунс сейчас, как и раньше, «в тренде», а вообще – все виды рока, чтобы потанцевать, сопровождаемые постмодернистской эклектикой (в том числе и в направлениях «старого рока»).

Что касается панк-рока в наше время, то, по мнению многих, он сходит «со сцены», но андеграундом уже не является, поскольку занял положение «господствующего музыкального стиля» в жизни молодёжи. А вообще – по-прежнему господствует пост-модерн, смешение стилей, ничего характерного. Правда, набирают силу электронные обработки дилетантских инструментальных и вокальных мелодий, пионерами которых был Пинк-флойд. У молодых людей в свободное время господствует «клубная» жизнь отдельных тусовок, которые являются фанатами своей музыки (а вкусы зависят от образования и врождённых склонностей).

Культура андеграуда окончательно вытеснила традиционное искусство (по крайней мере «с рынка»!), но и – что печальнее – творчество в искусстве больше не идёт по традиционному направлению, которое рассматривается как «ретро». Если пройтись по современным направлениям искусства, в области поэзии – это рэп, в области живописи – граффити, в области музыки – панк-рок, в области пения – поп-музыка, в области балета – танцы в найт-клубах, в области скульптуры – инсталляции из мусора и всевозможная стилистика одежды с татуировками на теле, в области архитектуры – самое произвольное дизайнерское оформление интерьеров.

Ну а в области театра – бандитские разборки (драки) на улицах (похожие на ролевые игры), или компьютерные игры (с уходом из реального в виртуальный мир), неотличимые от голливудских фильмов ни по сюжету, ни по деталям. Ну а детективы в литературе и их киноэкранизации? Там всё-таки сохраняется какой-то зороастризм (манихейство борьбы добра со злом), с которого в мифологическую эпоху брало начало религиозное сознание! Служители Диониса и менад Пана? Похоже, похороненный ещё древними греками Пан возродился. Даже в стилистике одежды – модернистская «очерковость», беспорядок и намеренная незавершённость (недосказанность), якобы свидетельствующая о космических «озарениях».

Молодёжная основа современных социумов (его всевозможных «стратов», группирующихся вокруг тех или иных ресторанов, пивных баров, ночных клубов, игорных домов) близка в своей массе к разного рода панкам, разве что со своей стилистикой одежды и причёсок, а также теми или иными вкусами в области музыки. Хотя всё это – общество потребления, компьютерных игр и смартфонов с айфонами («гаджетов»), которая пьёт, ест, одевается «с ветки» (с деревьев-супермаркетов каменных джунглей), и ничего не умеет делать (разве что развозить еду на мопедах), а желает только спонтанно проявляться, в большинстве своём, враждебно относясь к любому обучению. Совершенствуя инстинкт и закрепляя его в условных рефлексах: интуиция – это с религиозного полюса бессознательного, который у панков, в отличие от биттлсов, «не в чести». А общая черта с панками из материально плохо обеспеченных «низов» – это равнодушие к образованию и обучению хоть чему-нибудь, требующему дисциплины и специально организованных усилий.

Молодёжь, конечно, получает озарения (не одни омрачения и идеи изобретательных шалостей), но не знает, на что это опереть, поскольку не имеет образования и не получает его в нынешних (постсоветских) школах. Прежде всего – из-за отсутствия дисциплины, связанного с невоспитанностью: даже если знания даются, то усвоение их практически невозможно из-за нерабочей атмосферы в учебных заведениях, из-за незаметно к нам подкравшегося чисто западного отношения к учителям как к обслуживающему персоналу, от которых требуется привить ученикам не знания, а так называемые «компетенции», то есть сообщить набор профессиональных сведений. Правда, это характерно для ВУЗов и техникумов/колледжей. А что обслуживающий пед-персонал должен привить или прививает в школах – вообще не понятно? Хотя, наверное, это набор случайных сведений из общемировоззренческих дисциплин, наряду с умением читать, писать и считать, используя гаджеты. Короче, от педагогов требуется «снабдить сведениями» и проверить, что сведения – даже не «образцы мышления» – усвоены, и делается это, как правило, посредством тестов. В связи с этим многие школьники совершенно справедливо не понимают, чем это отличается от справок из интернета и зачем для этого надо ходить на занятия?

Многие считают (широко распространённое мнение), что озарения у молодёжи – это вовсе и не «порыв к творчеству», а просто «гормоны играют». Ей хочется спорта и танцев, то есть мышечной активности и двигательной рок-музыки: «крутись и вертись», как переводится с английского «рок-энд-ролл», – музыки, воздействующей на мускулатуру помимо головы. Сейчас такое прицельное музыкальное воздействие рок-музыки оценивается этически ориентированным большинством общества отрицательно, хотя оно является прямым продолжение военных маршей, популярных и ныне, в которых главными музыкальными инструментами были духовые и барабан! Но ведь и «гормонам» можно дать не идеолого-политический, а творческий выход, если социум заботится о своих гражданах и их воспитании.

Молодёжь созерцает всё вокруг, не обременённая знаниями и особым эстетическим опытом – вкусом! А вкус – это важная вещь и означает «хорошо и плохо» в жизни и в искусстве, что, собственно, и есть «воспитание» как таковое, норматив поведения в социуме, который должен усваиваться в детстве. Всё это можно назвать отступлением от науки даже не в философию, а в миф. Но какую-то «целостность» (не случайна мода на холизм) молодёжь ощущает в себе – хочет творчества и немедленно! Ну что ж, сейчас для этого есть все предпосылки: компьютерная (электронная) обработка аудио- и видеосигналов, а как раз компьютерами молодёжь владеет значительно лучше старшего поколения, в том числе и учёных прошлого века, когда компьютер заменяла печатающая машинка.

Хотелось бы особо обозначить тягу к творчеству (даже не устремление, а прямо-таки – влечение) новых поколений именно в России. Всё – в соответствии с пророчествами Живой Этики! Они пришли в социум со своими задачами, а средств для их выполнения он предоставить не может, поскольку над его традиционными ноосферными формами активно поработало зло, чтобы не допустить Новую Эпоху. Это если предположить, что в этот мир в настоящий момент приходят не про-мещански, а про-творчески (т.е. духовно) ориентированные, «запрограммированные на творчество» люди. Но дух может быть и добрым, и злым. Ну а мещанство? Оно относится к «земному» и до-духовному уровню психологии людей 5-й Расы.

Общий вывод таков: образование современная школа не даёт, а потребность в творчестве у молодёжи велика. Отсюда – и разный андеграунд, хотя так его уже сейчас не назовёшь. Господствуют ритм и танец, хотя есть и рэп как замена пения (вокала). Не все же умеют петь или слагать стихи! А озарения или моменты катарсиса от накопившихся эмоций периодически возникают у каждого. Просвещение в нынешнем социуме не в моде, а поэтому и тяги к образованию не наблюдается. Хотя по-своему просвещением занимается постмодернизм и даже рекламное искусство, давая эрзацы ставших популярными художественных произведений прошлого. Однако мало у кого в связи с этим возникает желание обратиться к оригиналу.

Все те картинки (приколы), которыми молодёжь делится друг с другом по Интернету (громко называемые «контентом»), – следствие рекламного искусства и работает на него.

«Господствующий андеграунд» в массовой культуре – следствие неумения (и нежелания) думать, хотя образование, несущее (даже неумеющим думать) образцы мышления (схемы, на которые могла бы опереться воля), дисциплинирует, и на эту дисциплину можно (бессознательно!) опираться в практических делах, но «чего нет, того нет».

В нынешней «жизни», которую каждый понимает по-своему, но большинство сводят её к быту или работе, наиболее популярен лозунг: «Смысл жизни – в самой жизни». Это говорит о движении по судьбе, без размышления над ней, а значит и без свободы! Его такие проявления кажутся только по невежеству, из-за отсутствия саморефлексии. Неумение думать, отсутствие саморефлексии и самокритики, приводит молодых людей к убеждению, что они поступают свободно – «само собой» и правильно. Хотя совершенно хаотично – каждый в свою сторону, «кто в лес, а кто по дрова», что хаотизирует современную жизнь, мешая ей выходить на сложно-организованные формы. И это нельзя назвать культурой.

- Ваши рецензии