Мечта преображения

Е.П. Маточкин

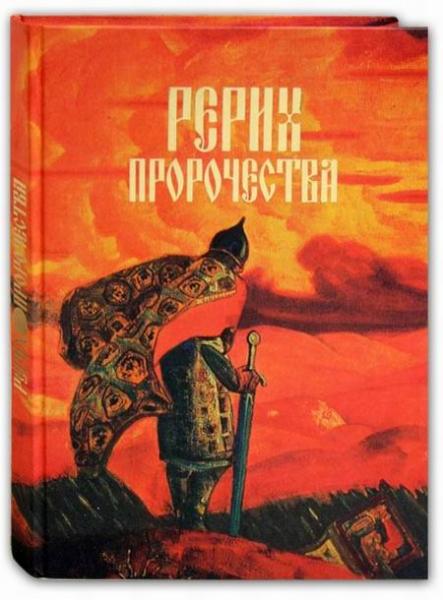

Книга «Рерих: Пророчества». В.П. Князевой, И.Н. Кузнецовой, Е.П. Маточкина

Живопись Рериха отличает одно очень важное обстоятельство — устремлённость к Востоку, Индии, её духовному магниту. Устремление это было столь глубоким, что наложило отпечаток на все его поздние творения и определило сокровенную суть его самых значительных произведений.

Приехав в Индию, Николай Константинович Рерих создаёт три серии картин: «Его страна», «Знамёна Востока» и «Майтрейя», которые являются крупнейшими его сочинениями. Серию «Его страна», состоящую из 12 полотен, Рерих писал в расцвете своего дарования — в 1924 году. Здесь, в Индии, работы мастера, наполненного радостью от долгожданной встречи с горной страной, обрели особую живописную свободу и художественную высоту.

Бытует мнение, что творчество Николая Рериха делится на два периода — русский и индийский, и всё созданное художником в Индии всецело посвящено Востоку. Однако сам Рерих опровергал такое утверждение и писал: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи» [Рерих Н.К. Листы дневника: М.: МЦР, 1995 г. Т. 2. С. 472]. Это в полной мере относится и к серии «Его страна». И хотя внешне образы картин связаны с гималайскими пейзажами, однако в них, несомненно, заключено то, что было взлелеяно на почве Русского культурного ренессанса. Не случайно в замысле цикла прослеживается общность с эсхатологическими идеями, волновавшими деятелей Русского космизма рубежа веков и начала XX столетия.

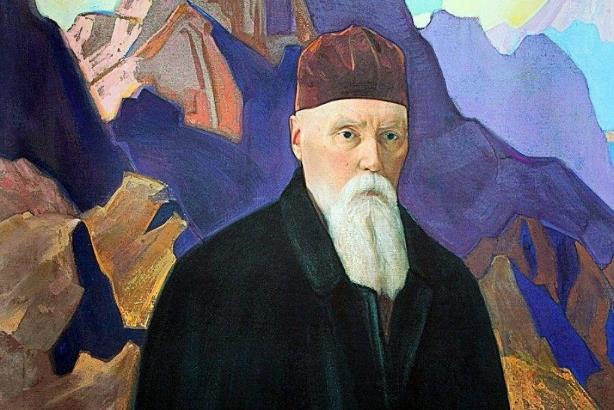

С.Н. Рерих «Николай Константинович Рерих»

«Красотою побеждаем. Красотою молимся» [Рерих Н.К. Из литературного наследия. М.: Изобраз. искусство, 1974. С. 136], — формулировал своё кредо Н.К. Рерих. По его представлениям, «...эволюция человечества имеет высшее выражение в Красоте» [Рерих Н.К. Шамбала. М.: МЦР, 1994. С. 181.].

Серия «Его страна» была создана Рерихом во время Центрально-Азиатской экспедиции. Тематическое содержание полотен этого цикла тяготеет к мифопоэтическим представлениям; в то же время необыкновенно сильное первое впечатление от Гималаев, мастерски переданные влажный воздух предгорий и скрывающий их клубящийся облачный покров, открытое любование горными панорамами с сияющими снежными пиками — всё это необычайно оживляет образы картин Рериха и убеждает своей жизненностью. Миф, легенда становились художественной реальностью, которая, по мысли автора, прежде всего должна воздействовать своей красотой. И в это стремление нести прекрасное художник вкладывал столько энергии и вдохновения, что сложилось мнение об особой магнетической силе его полотен. Действительно, трудно объяснить словами, почему искусство Рериха так волнует души, заставляет думать, переживать... Наверное, присутствующий в его картинах некий скрытый и загадочный смысл и есть тайна Востока — тайна притягательная и манящая, полная глубокой мудрости и очарования. Но с первого взгляда ясно: художника уже по этим работам 1924 года можно назвать выдающимся мастером гор. Он, как никто из живописцев Запада и Востока, сумел воплотить в своём творчестве не только красоту, но и сам дух Гималаев.

Все двенадцать картин, составляющие серию, примерно одного формата. Они производят впечатление яркого красочного калейдоскопа, в котором ночь сменяется феерией восхода, а день – пламенеющим закатом. Художник словно наблюдает откуда-то сверху, как планета, вращаясь, омывается потоками солнечного света. Возможно, автором был задуман именно такой, «световой» порядок полотен. В соответствии с этой идеей мы и располагаем произведения серии. Более того, с таким порядком согласуется композиционное движение в картинах: симметричным образом оно начинается на краях и устремляется к центру, где и приостанавливается. Описание же полотен можно начинать поэтому либо слева, либо справа. Однако нам представляется, что логика драматургического развития, предполагающая кульминационное завершение, обуславливает прочтение на восточный лад – справа налево, против естественного «светового» хода произведений. Таким аналитическим путем мы постепенно проникаем в авторский замысел серии, мозаично изложенный в отдельных произведениях.

Н.К. Рерих «Жар-цвет»

Ночь... Как пишет Рерих, легенда о чудесном огненном цветке, широко известная по всему миру, родилась в Гималаях. «Около Фалюта на путях к Канченджанге растёт драгоценное растение – чёрный аконит. Цветок его светится ночью. По этому свету и отыскивают это редкое растение. Легенда русского Жар-Цвета, волшебного цветка исполнения всех желаний, ведёт не к предрассудку, а в тот же родник, где скрыто ещё так многое» [Рерих Н. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига: Виеда, 1992. С. 137]. Художник символическим языком своего искусства повествует эту историю: перед нами не растение, а маленький вулкан на вершине горы с огненным кратером в виде гигантского цветка. К нему в темноте, преодолевая все препятствия, добрался отважный человек. Путь ему освещали лишь белоснежные гиганты-восьмитысячники во главе с Эверестом, в их грандиозном космическом размахе таится особая зовущая сила, которая и вела искателя.

Рериховский герой – это прометеевский образ человека, стремящегося овладеть огненным сокровищем. Оно сияет в горе, которая по своей форме напоминает сердце. Все эти изобразительные символы: сердце, огонь, беспредельное пространство — увязаны в картине единым художественным замыслом. Он раскрывается в словах самого автора, который познание «космического огня» приравнивает к открытию «сердца, вмещающего явление Вселенной» [Рерих Н. Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 196].

Н.К. Рерих «Сокровище мира»

Вечер. Видение на закате. Рерих так описывает этот сюжет: «На краю пропасти, у горного потока, в вечернем тумане показываются очертания коня. Всадника не видно. Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это конь, потерянный караваном? Или, может быть, он сбросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Может быть, этого коня, ослабевшего, бросили на пути, и теперь, отдохнувший, он ищет владельца? Так мыслит рассудок, но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от Великой Шамбалы, от священных горных высот в сужденный час сойдёт конь одинокий, и на седле его, вместо всадника, будет сиять Сокровище Мира: Норбу Римпоче — Чинтамани — Чудесный камень, мира спаситель. Не пришло ли время? Не приносит ли конь одинокий нам сокровище мира?» [Рерих Н. Держава Света. Священный дозор. Рига: Виеда, 1992. С. 193–194].

Художник изображает узкое ущелье, окруженное скалами с ликами каменных идолов. Закатным лучом полыхает дальняя гора. Откуда-то сверху спускается конь, несущий на спине ларец, который словно объят розовым пламенем. Сияющие краски здесь те же, что и у огненного феномена в картине «Жар-Цвет». Связи эти не случайны: в работах художника присутствует этот вездесущий космический Огонь...

Казалось бы, в произведении «Помни» есть ясно читающийся сюжет — прощание горца с семьей, и всё содержание полотна должно им исчерпываться. Однако эта чисто внешняя канва даёт повод мастеру показать, что у местных жителей любовь к дому сливается с любовью к белоснежным гигантам Гималаев. «Почитание Канченджанги простым народом не удивит вас, потому что в этом вы видите не суеверие, а реальную страницу поэтического фольклора. Это народное благоговение перед Красотой Природы находит отклик в возвышенном сердце впечатлительного странника, который, тронутый великолепием здешней красоты, всегда готов поменять город на Горные Вершины» [Рерих Н.К. Шамбала. М.: МЦР, 1994. С. 47–48].

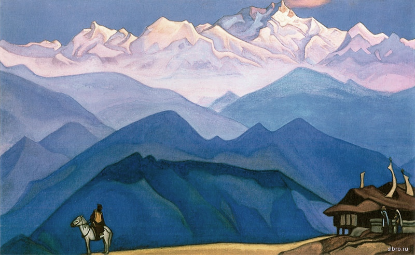

Н.К. Рерих «Помни»

Рерих не случайно обращается к культу гор, широко распространенному у народов Азии. По преданию, древний народ Индии узнавал в великолепии Гималаев улыбку всемогущего Вишну [Там же. С. 45]. Представление о том, что высочайшая вершина является обителью высокого духа, истолковано художником в явно символическом ключе. Застывшая в торжественном молчании перед ликом Гималаев фигура всадника на белом коне говорит о многом. Рерих намеренно сопоставляет жёлтое на передней кромке и далекую синеву, создавая мощное цветовое напряжение; затем оно завершается грандиозным, навсегда запоминающимся зрелищем блистающей Канченджанги — Горы Пяти Сокровищ.

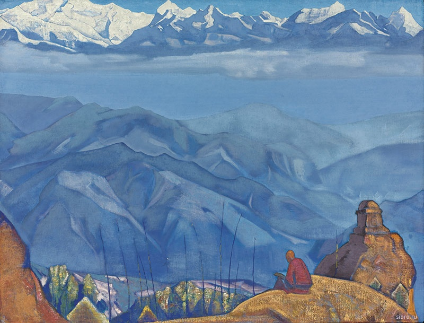

На картине «Книга мудрости» Рерих изображает сидящего на холме священнослужителя, погруженного в чтение фолианта. Внизу виднеется долина, справа — скала с древним сооружением, а впереди синеют предгорья, теряющиеся в голубой дымке. И над всем этим за пеленой тумана возвышается белоснежная цепь Гималаев с пирамидой Канченджанги. К ней повернута фигура читающего, от неё исходят, как вселенские строки и письмена, слегка подернутые облачным покровом ряды хребтов. И видится средь них неясная крылатая фигура, быть может, сам дух Канченджанги, словно запечатлевающий сокровенную мудрость на страницах священной книги.

Н.К. Рерих «От вершин откровения»

«От вершин откровения» [Рерих Н. Твердыня пламенная. Рига: Виеда, 1991. С. 197] - пишет о том художник. Ведь известно, что народы Азии воспринимают туманы как мысли, бегущие с чела божественных духов-великанов. «Самые высокие знания, самые вдохновенные песни, самые высшие звуки и цвета создаются в горах. На самых высоких горах находится Высшее. Самые высокие горы стоят как свидетели Великой Реальности» [Рерих Н.К. Сокровище снегов. // Шамбала. С. 45], – продолжает Рерих легенду Древнего Востока.

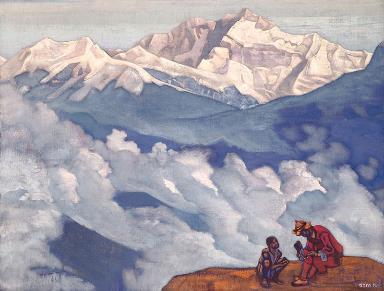

В работе «Жемчуг исканий» на небольшой площадке, поднятой в заоблачные выси, — Учитель и внимающий ему ученик. Над ними, за морем облаков, сияет Гора Пяти Сокровищ. В руках Учителя нить жемчуга, которую он внимательно рассматривает. Восточная традиция представляет эволюцию человека в виде жемчужного ожерелья, каждая бусина которого есть одно из его жизненных проявлений. Известно, что образование жемчуга происходит в живом организме — и это длительный процесс. Человек, преодолевая жизненные испытания, обретает новые качества, и сущность его постепенно становится сияющей, как переливчатый блеск перламутра. В каждой жемчужине Учитель видит итог долгой и неустанной работы духа ученика.

Н.К. Рерих «Жемчуг исканий»

Ряд ассоциаций возникает при анализе композиционного построения произведения: белые клубы облаков словно исходят из нити ожерелья и далее растекаются к снежным горам. Рука Учителя, а вслед за ней и одна из извивающихся волн тумана направлены прямо к Канченджанге. Видимо, среди жемчужин нашлась такая, которая положила начало верному, нетрудному пути восхождения к сияющей вершине. Её величественная корона, как строгое архитектурное строение, возносится над всеми тёмными предгорьями и вонзается в купол неба. Там нет хаоса облаков, полутеней и рассеянного света, там — алмазное сверканье!

Полотно «Белый и Горний» совершенно замечательно по ощущению небесного простора. Чувство восторга, которое охватывает покорившего вершину человека, так и веет с этой картины. Художник словно вознёсся на высоту Эвереста и созерцает открывшуюся панораму гор. «Как только вы подниметесь на пики Гималаев, — пишет Рерих, — и окинете взглядом космический океан облаков внизу, вы увидите бесконечные валы скальных цепей и жемчужные вереницы облачков. Позади них движутся серые слоны небес, тяжёлые муссонные облака. Разве это не космическая картина, которая даст вам возможность понять великие творческие проявления?» [Рерих Н.К. Сокровище снегов // Шамбала. С. 46].

Н.К. Рерих «Белый и горний»

Творческие проявления Рерих, прежде всего, связывает с неограниченными возможностями человеческого духа; они находят своё символическое выражение в отрыве от земного тяготения. Среди облаков самых фантастических очертаний художник рисует на переднем плане одно, удивительно напоминающее две огромные человеческие фигуры – мужскую и женскую, прислонившие головы друг к другу. Они стоят здесь как завороженные и любуются красотой верхнего мира Гималаев. А вокруг — целый океан непередаваемо разнообразных по своим формам и нежнейшей колористической гамме туманов. Два валёра — белый и небесный — составляют её основу. Градация тона просто поразительна!

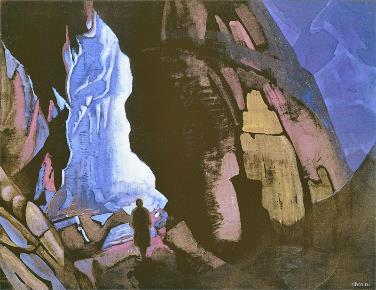

На картине «Недра» изображён человек, который проник в глубокое подземелье. На дальнем плане просматривается выход к свету. С этим произведением можно соотнести литературные записи Рериха: «У подножия Гималаев есть множество пещер, и говорят, что из этих пещер подземные ходы ведут далеко за Канченджангу. Некоторые даже видели каменную дверь, которая никогда не открывалась, потому что время еще не пришло. Глубокие ходы ведут к Прекрасной Долине. Вы можете понять происхождение и реальность легенд, когда вы знакомитесь с неожиданными образованиями в природе Гималаев, когда вы лично осознаете, как близко соприкасаются ледники и богатая растительность» [Рерих Н.К. Шамбала. М.: МЦР, 1994. С. 40.].

Н.К. Рерих «Недра»

Это, пожалуй, самое загадочное произведение Рериха. Цветовая гамма его совершенно необычна. Чёрная тьма глубин, небесно-голубые рефлексы и чистое белое сияние — всё сопоставляется в крайних ипостасях, всё преобразуется и переходит из одного состояния в другое. Рисунок столь же разнообразен: он – то предельно жёсткий и угловатый — в изображении каменных нагромождений, то мягкий и плавный — в застывших и будто живых натечных сводах, то совсем потерявший определенность — в светопространственных видениях. Линия либо следует реальным очертаниям земной тверди, либо выводит какие-то условные антропоморфные силуэты, стерегущие что-то, похожее на проём в скале или на спину входящего в недра великана. Даль пространства то преграждается могучим монолитом, то раскрывается прорывом в глубину, то растворяется в сине-зелёном мареве. Там, кажется, слышится речь и видится полупрозрачная, бестелесная сущность, своим абрисом напоминающая человека с книгой мудрости.

Что тут легенда? Что явь? У Рериха всё спаяно в едином художественном образе, в котором дух и материя неразделимы и звучат то мрачные интонации нисхождения в бездну, то истаивающие вибрации земных очарований, то трубный призыв к воспарению ввысь. Эта работа, вероятно, символизирует человеческое сознание, погрузившееся в глубины почти полного оцепенения и вдруг принявшее глас к духовному полету.

«Превыше гор» возносит нас из бездны недр в небесные выси. Картина поражает своей окрылённостъю. Рерих изображает летящую над горами женскую фигуру. В раскинутых руках героини большой шарф, который, как парус, несёт её по небесным сферам. Всё внизу погружено в море облаков; над ними встают только макушки гор, да какая-то туча в виде огромной птицы в изумлении глядит на пролетающего человека.

Н.К. Рерих «Превыше гор»

Произведение художника родственно популярным в искусстве буддийского Востока образам летающих персонажей: достаточно вспомнить о возносящихся бодхисаттвах или подобных эльфам женских существах китайских фресок Дуньхуаня. Ощущение парения создают и светлые прозрачные краски небесных оттенков, нанесённые легкими прикосновениями кисти. Живопись здесь словно утратила свою материальную плотность, как и героиня, движимая дуновением мирового эфира.

«И как апофеоз... духовного стремления, мне хотелось в картине «Ведущая» дать светлый облик женщины, ведущей искателя подвига к сияющим вершинам» [Рерих Н. Держава Света. Священный дозор. С. 40], — писал Рерих в своей книге «Держава Света». Мастер размещает своих героев — женщину и следующего за ней мужчину — в правом нижнем углу, по принципу одноугольной композиции китайских свитков. Остальное пространство заполняет встающая во всё небо Канченджанга. Земной мир остался позади, он скрыт плотной завесой облаков.

Н.К. Рерих «Ведущая»

Персонажи картины написаны обобщенно, особенно женщина. Бесплотные формы, мягкие складки кремово-белой одежды — всё наводит на мысль, что художник изображает здесь не реального человека, а его духовную сущность. Облик мужчины более земной — и выражением лица, и своими движениями. Округлый абрис его спины повторен дугообразными очертаниями темно-вишневых камней. Мужчина — носитель материального начала, подверженного притяжению Земли. В сравнении с ним женская фигура кажется невесомой, изменчивой в своих формах, как волны тумана. Эти явные живописные ассоциации воплощают в полотне Рериха широко распространённую в китайском искусстве концепцию пейзажа — шань-шуй — воды-горы, в которой место вод в альпийских видах занимают облака. Не случайно Юрий Николаевич Рерих писал, что его отец творил «подобно старым китайским пейзажистам, сочетавшим глубокую философию с поразительным изобразительным искусством и чувством природы» [Рерих Юрий. Листки воспоминаний // Держава Рериха. М.: Изобраз. искусство, 1994. С. 326].

Две стихии — земная горная твердь и зыбкая пелена тумана — олицетворяют в традиционном мировосприятии китайцев мужское и женское начала — ян и инь, а их взаимодействие Единое. Эти две вселенские ипостаси, взаимно дополняя друг друга, творят миры и гармонию всего сущего. Своим рисунком художник также подчеркивает согласованные очертания персонажей, словно уравновешивая линии одного из них линиями другого и вписывая фигуры в круг — символ совершенства. Их цветовая противопоставленность находит разрешение в живописи дальнего плана. Там земное, вишнёвое, слилось с кремово-белым и стало розовым, радостным. Чёткая оформленность камней и аморфность облаков преобразились в огненные всплески скал и снегов, сверкающих чистейшей белизной — символом духовного синтеза.

На полотне «Спешащий» — первые утренние лучи. Когда розовым пожаром заполыхали в полнеба склоны Канченджанги, куда-то на север помчался гонец, которого через пропасти быстро несёт конь — традиционно на Востоке изображают легкокрылого скакуна, летящего над горами. Вся картина построена на контрасте холодных и тёплых тонов. Фиолетово-синее, ночное сменяется ликующими красками восхода.

Н.К. Рерих «Спешащий»

«Где ещё можно получить такую радость, как восход солнца над Гималаями...» [Рерих Н.К. Шамбала. С. 47], — писал сам художник. Розовому цвету на полотне явно придан метафорический смысл благой вести. С быстротой зари мчится гонец Солнца – символ наступающего света. Алое пламя, шествующее с Востока, кажется, вскоре наполнит собою весь мир.

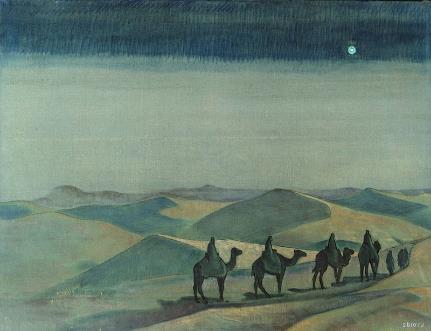

Полотно «Звезда Матери Мира» поначалу неожиданно смотрится в серии «Его страна», поскольку здесь нет гор, да и место действия не индийский ландшафт, а пустыни Востока. Однако логика авторского замысла наводит на мысль, что в Его стране должен жить образ Матери Мира — олицетворения вселенского женского начала, общей Матери всех Учителей Света. Чуть-чуть забрезжил рассвет, и уже погасли все звёзды. Только невысоко над горизонтом, на тёмной полосе неба ярко светит Венера, предвосхищая грядущий день и указывая путь каравану, двигающемуся по зыбучим пескам. Когда это было?..

Н.К. Рерих «Звезда Матери Мира»

Может быть, картина воплощает евангельское предание о рождении Христа и Вифлеемской звезде, когда волхвы «видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» (Матф. 2:1-2)? А может быть, изображённые бескрайние пески – это пустыни духа, олицетворение современного состояния человечества, а «звезда Его» вновь указует путь к Мессии, новому Владыке мира, которого ждут во всех частях света? Ждут его и в Гималаях в образе десятого воплощения Вишну – Великого Майтрейи.

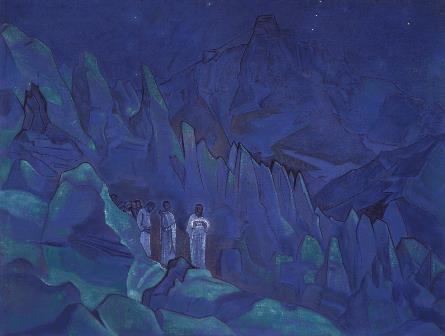

На картине «Сжигание (сожжение) тьмы» – снова ночь... Удивительная монохромная работа, выполненная оттенками синего цвета. Иссиня-чёрные тени, разбросанные по всему пространству полотна, сменяются голубым свечением стекающего по диагонали ледника и в центре — ярким белым свечением, словно идущим от раскалённой до предела материи. Создаётся впечатление, что этот огненный феномен просветляет всё вокруг. Ясное композиционное и цветосветовое построение имеет глубокий символический подтекст.

Н.К. Рерих «Сжигание (сожжение) тьмы»

...В глухую ночь из глубокой расщелины на склоне Эвереста выходит процессия людей в длинных одеждах, по которым струится неземное сияние. Немного впереди – человек, бережно держащий ларец, окружённый ослепительным светом. Такой же свет идёт и от созвездия Ориона, три звезды которого — Три Мага — указывают на ларец, в котором согласно легенде, записанной Рерихом, хранится священный осколок с Ориона.

На картине Рериха хаотическое нагромождение скал и снегов сменяется на среднем плане упорядоченным «шествием»: в нём видятся пирамиды или сфинксы незапамятной древности. Чуть ниже следует череда обломков глетчера, своим ритмическим строем напоминающих застывшие человеческие фигуры. Эти ледяные образования словно стремятся впитать исходящее от ларца живительное излучение. Оно постепенно просвечивает их полупрозрачную тёмную сущность и заполняет искорками света — Огонь загорается в каждом из них, приобщая к духотворящей вселенской стихии. Кажется, всё полотно начинает фосфоресцировать. Мир становится иным: тьма отступает.

«Световая» цикличность структурной организации серии, а также идея возвращения, ясно читаемая после вифлеемских событий, наводит на мысль, что в «Сжигании тьмы» Рерих предвещает приход нового Мессии, ожидаемого как в России, так и в Гималаях. Более того, замысел картины перекликается с известным иконописным сюжетом «Сошествие во ад», в котором Христос спустился в преисподнюю к томящимся там душам и выводит их к вечной жизни. Так и в рериховской символике заледенелые глыбы преображаются огнём, принесённым новым Мессией. Духовный мрак рассеивается огненным Светом.

В «Его стране» реальность и легенда, прошлое, настоящее и будущее — всё спаяно в едином художественном строе. В нём миф порождает образ — «Жар-Цвет», «Сокровище мира», а реальность мифологизуется — «Спешащий», «Помни». И таинственный смысл названия Канченджанги — Горы Пяти Сокровищ — раскрывается в пяти картинах серии, и в каждой действие разворачивается на фоне священной вершины Гималаев. Важно, что миф и реальность, органично сосуществуя в едином художественном образе, определяют многозначность и смысловую наполненность полотен. Всякое авторское преображение имеет ясную цель, которая выступает в ранге своеобразной художественной проповеди, призванной пробудить дух человека, восхитить его красотой и увлечь идеей служения высшему Свету.

Нельзя не отметить, что через всю серию проходят одни и те же сакральные образы, которые воспринимаются как художественные символы и важные нравственные категории. В то же время этические формулы эстетезируются и преобразуются в образы-символы. Их синтез воплощает Всеединство, составляющее основу художественного мышления мастера. Так, Канченджанга – это и высочайшая вершина, и своего рода высший эталон красоты. Идеи духовного возвышения или падения символически отождествляются с восхождением на высокие вершины или нисхождением к глубинам земных недр. Утренняя Венера – обитель Матери Мира — притягательная своей красотой звезда и ведущее начало. Огонь — символ творческого горения, Святого Духа и субстанция, наделённая высшей космической красотой. Ларец — поражающий чудесным сиянием сакральный ковчег с камнем Чинтамани и символ огненной, магнетической связи мира. Всё это в целом составляет смысловое поле и узнаваемые черты Его страны.

Все двенадцать произведений серии представляют собой необычный художественный ансамбль, в котором Рерих воплотил характерные для символистского мышления идеи синтеза искусств. Тяготение к сериальности, к последовательному изложению замысла в ряде полотен говорит о стремлении автора выйти из оков остановленного мига одной картины в пространственно-временной континуум, не ограниченный никакими рамками, — к эстетике космической беспредельности.

Возможно, Рерих остановился на создании 12 картин серии потому, что число 12 издревле считается счастливым и принадлежит к наиболее употребительным в мифопоэтической культуре числовым шаблонам. Так известная двенадцатичленная формула буддийского Колеса бытия включает двенадцать этапов на пути перерождения.

Однако более всего картины серии говорят о ступенях духовного развития, на которые может подняться человек. Рериховские герои не только твёрдо стоят на земле и смело взбираются на вершины, но и существуют, как у Циолковского, в мировом эфире в виде тонкой светящейся материи — «Книга мудрости», «Недра». Они парят и пролетают над бездной — «Превыше гор», «Спешащий», олицетворяя собой сложившийся в древности образ духа.

Как пишет К.-Г. Юнг, архетип духа в образе людей и животных возникает в зависимости от обстоятельств в тех ситуациях, когда крайне необходимы такие качества, которые не могут быть порождены собственными силами [Юнг К.-Г. Структура психики и процесс индивидуализации. М.: Наука,1996. С. 92]. Такую роль помощников в героическом эпосе народов Востока выполняют конь богатыря — в «Спешащем» или, как в «Ведущей», невесомое женское существо, которое больше принадлежит, кажется, к сфере духа, чем к материальному миру. Неземным сиянием окружена в картине «Сжигание тьмы» выходящая из недр процессия людей, которых, говоря словами Скрябина, можно назвать «небожители и огне-носители». Во главе предводитель, держащий ларец, — новый Мессия, который установит справедливый порядок в мире.

В серии «Его страна» два главных действующих лица — он и она. Он — отважный искатель — опускается в земные глубины, поднимается на вершины, внимает мудрости, добирается до горных сокровищ, уезжая, прощается с ней, спешит с важным поручением. Она провожает его в путь, вдохновляет на подвиг, увлекает в заоблачный мир к сияющим высотам. Вместе они любуются надземными красотами. В произведениях Рериха нередко присутствует некий элемент автобиографичности. По-видимому, наличествует он и здесь.

Своей вдохновительницей называл он жену Елену Ивановну. Она не только была для него ведущей в жизни, но являлась часто и соавтором художественных замыслов. «Творили вместе, — писал Николай Константинович, — и недаром давно сказано, что произведения должны бы носить два имени — женское и мужское» [Рерих Н.К. Листы дневника, т. 2. С. 460]. Быть может, это его замечание более всего применимо к серии «Его страна»: ведь само содержание картин пронизано идеей важности женского начала, его водительства.

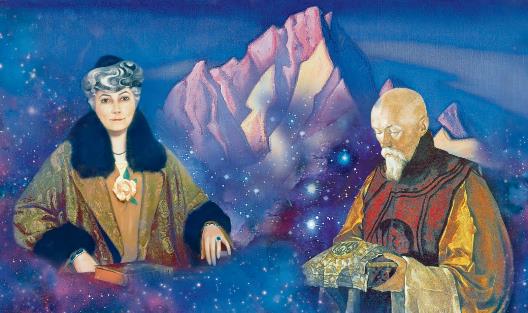

Е.И. Рерих и Н.К. Рерих на картинах С.Н. Рериха

«Его страна» — это образ Новой Земли и духовно совершенных героев. Серия призвана была создать гармоничный лад космического и земного, просветлённого духа и окрылённой материи. Решение этой сверхзадачи Рерих мыслил с помощью Великих Учителей и огненных вибраций: их рождает легендарный камень в руках Мессии.

Грёзы русской религиозно-философской мысли о богочеловечестве, обогащённые в искусстве Рериха мистическими идеями Востока, нашли в его творениях гениальное воплощение. Оно останется в истории человечества уникальной дерзновенной попыткой огненного пересоздания мира красотой.

- Ваши рецензии